Was ist Ultrafeinstaub?

Sie schweben durch die Luft, sind unsagbar klein und nur mit spezieller Messtechnik zu sehen – ultrafeine Partikel, auch Ultrafeinstaub genannt. Doch was unterscheidet sie von Feinstaub? Wie gelangen sie in die Umwelt? Und was ist über ihre Auswirkungen bekannt? Hier erfahren Sie Wissenswertes zum aktuellen Kenntnisstand.

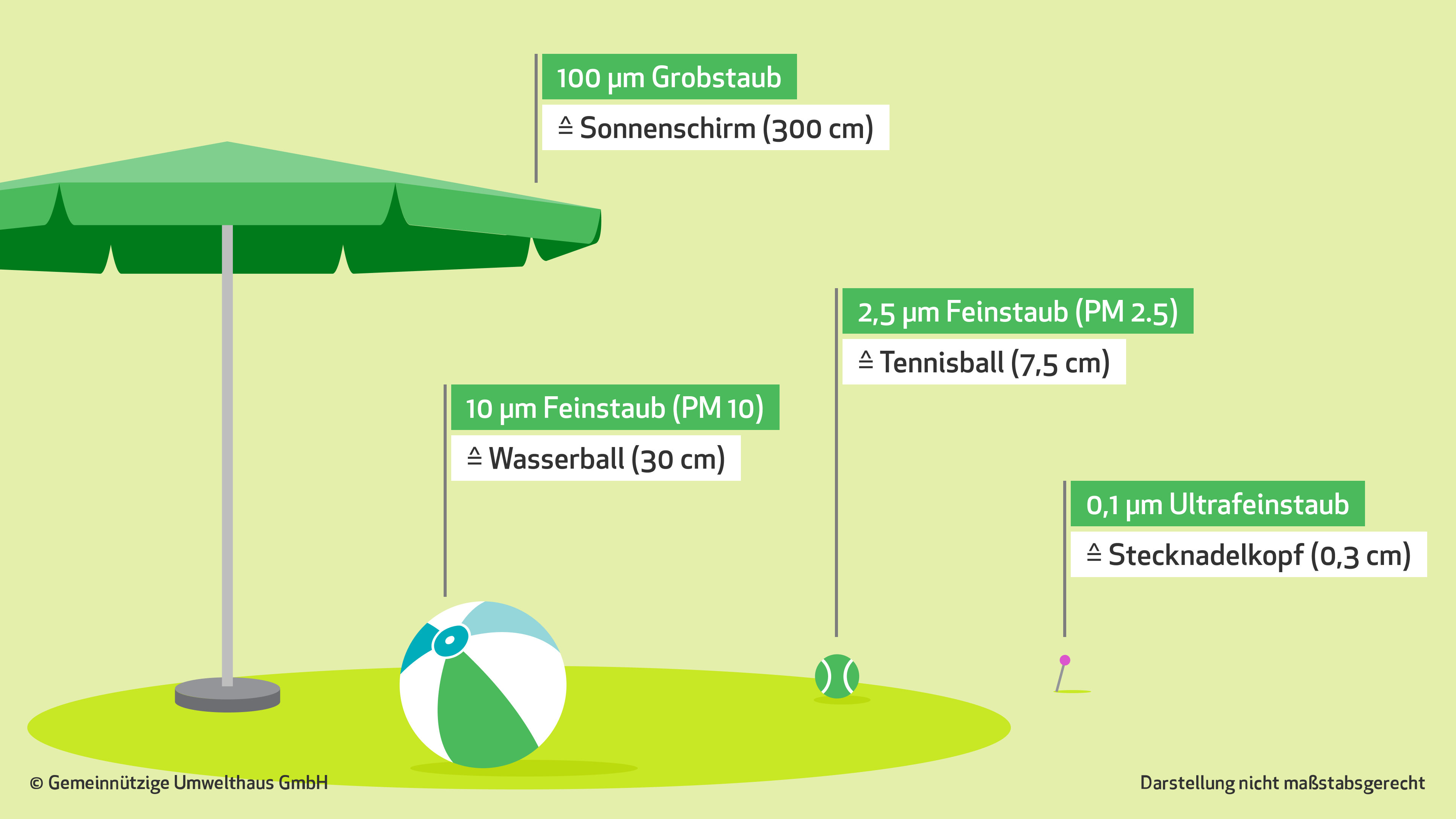

Ultrafeinstaub im Größenvergleich

Überall in der Luft schweben Staubpartikel umher, die sich je nach Größe in unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. Ultrafeinstaub bezeichnet schwebende Partikel, die kleiner als 0,1 Mikrometer (100 Nanometer) sind. Diese ultrafeinen Partikel (UFP) sind damit 25- bis 100 mal kleiner als Feinstaub und verhalten sich hinsichtlich ihrer Größe zu diesem wie ein Stecknadelkopf zu einem Tennis- beziehungsweise Wasserball (siehe Grafik).

Ultrafeinstaub vs. Nanopartikel

Die bekannteren Nanopartikel liegen in der gleichen Größenordnung wie Ultrafeinstaub. Im Gegensatz zu diesem werden Partikel aber meist dann als Nanopartikel bezeichnet, wenn sie künstlich hergestellt sind und besondere Materialeigenschaften aufweisen.

Eigenschaften & Verhalten

Gestaltwandler

Ultrafeinstaub verändert durch chemische Reaktionen und physikalische Prozesse wie Koagulation (Zusammenlagern von Partikeln bei sehr hohen Konzentrationen), Kondensation (Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand) oder Akkumulation (Anreicherung von Stoffen), ständig seine Gestalt.

Bewegung von Ultrafeinstaub

Ultrafeinstaubpartikel bewegen sich, ähnlich wie Moleküle, unregelmäßig und zick-zack-artig in alle Richtungen und stoßen dabei ständig mit Luftmolekülen zusammen, was sie wiederum in Bewegung versetzt (Brownsche Molekularbewegung). Kleinere Partikel können durch ihre zick-zack-artige Bewegung an anderen Partikeln oder Oberflächen hängen bleiben und so aus der Luft wieder verschwinden. In einem freien Luftstrom ohne Hindernisse können kleinere Partikel sehr weite Strecken zurücklegen, während sehr viel größere Partikel (grobe Staubpartikel) aufgrund ihres Gewichts eher aus dem Luftstrom herausfallen.

Photochemische Einflüsse

Ultrafeinstaub entsteht nicht nur bei der Verbrennung oder durch Auto- und Industrieabgase, sondern bildet sich auch in der Luft durch die Reaktion von verschiedenen Vorläufergasen in Verbindung mit UV-Strahlung. Bei starkem Sonnenschein können so flüchtige Gase zu Partikeln reagieren.

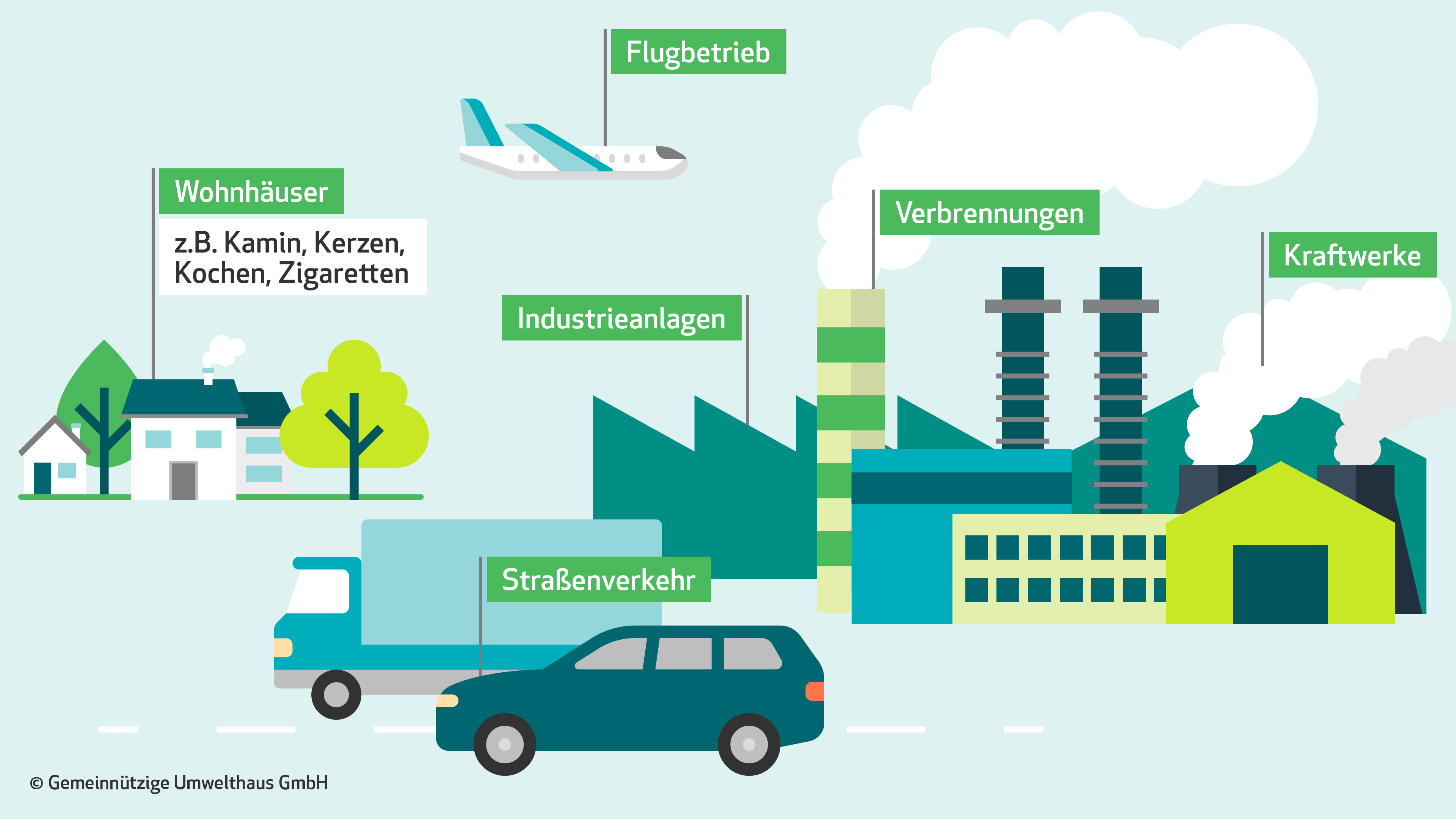

Wie gelangt Ultrafeinstaub in die Luft?

Ultrafeine Partikel sind ein Teil des atmosphärischen Aerosols und entstehen vor allem bei Verbrennungsvorgängen. Sie können direkt gebildet werden (z.B. Ruß), aber auch aus gasförmigen Vorläufersubstanzen entstehen (Partikelneubildung).

In der Natur gelangen UFP vor allem durch Partikelneubildung in die Luft. Weitere Quellen sind beispielsweise Waldbrände oder Vulkanausbrüche.

Der Großteil des Ultrafeinstaubs wird vom Menschen verursacht. Zu den Quellen gehören der Straßen-, Schiffs- und Luftverkehr, Kraftwerke, Heizungs- und Industrieanlagen sowie die Verbrennung von Holz und anderer Biomasse.

Verschiedene Studien zeigen, dass der Flugbetrieb im Umfeld von Flughäfen eine bedeutende Quelle für UFP darstellt. In abgasbelasteten Gebieten können ultrafeine Partikel rund 90 % aller Luftpartikel ausmachen.

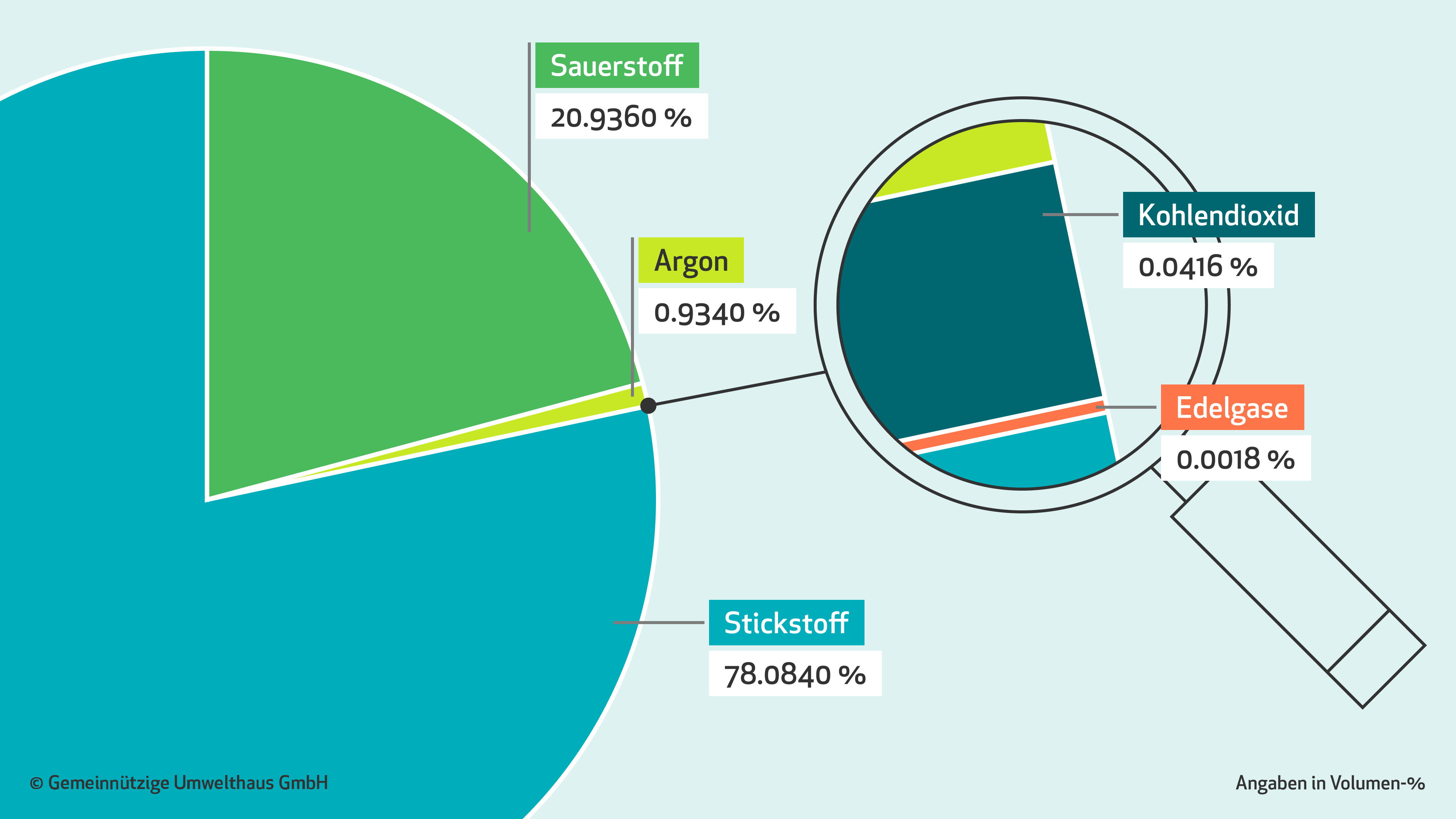

Die Luft ist ein Stoffgemisch und besteht aus verschiedenen Gasen (Hauptbestandteile: Stickstoff und Sauerstoff). Sie bildet eine Hülle um die Erde, die Atmosphäre. Feste und flüssige Teilchen, Aerosolpartikel genannt, sind ebenfalls Bestandteile der Luft. Diese Partikel sind teilweise so winzig, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Sie kommen in unterschiedlichen Größen vor und werden in ultrafein (Durchmesser < 0,1µm), fein (Durchmesser < 2,5 µm) und grob (Durchmesser > 2,5 µm) unterschieden.

Luftqualität

Viele Luftbestandteile sind in hoher Konzentration nicht nur schädlich für Mensch und Tier, sondern greifen auch Pflanzen, Gewässer, Böden und sogar Bauwerke an. Beispielsweise werden bei der Verbrennung verschiedener Energieträger (z.B. Kohle, Öl, Gas und Holz) Schadstoffe an die Umgebung abgegeben. Dieser Schadstoffausstoß wird als Emission bezeichnet. Für eine gute Luftqualität müssen die Emissionen verringert und angemessene Luftqualitätsziele festgelegt werden.

Messungen in der Rhein-Main-Region zeigen, dass die Anzahl sehr kleiner Partikel zunimmt, sobald der Wind aus der Richtung des Flughafens zum jeweiligen Messstandort weht.

In der Region Frankfurt gibt es ein Netzwerk an Messstationen. Die Standorte befinden sich in der Nähe möglicher Quellen von UFP. So wird zum Beispiel an mehreren Messstationen in der Umgebung und auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens die Konzentration von Ultrafeinstaub in der Luft gemessen.

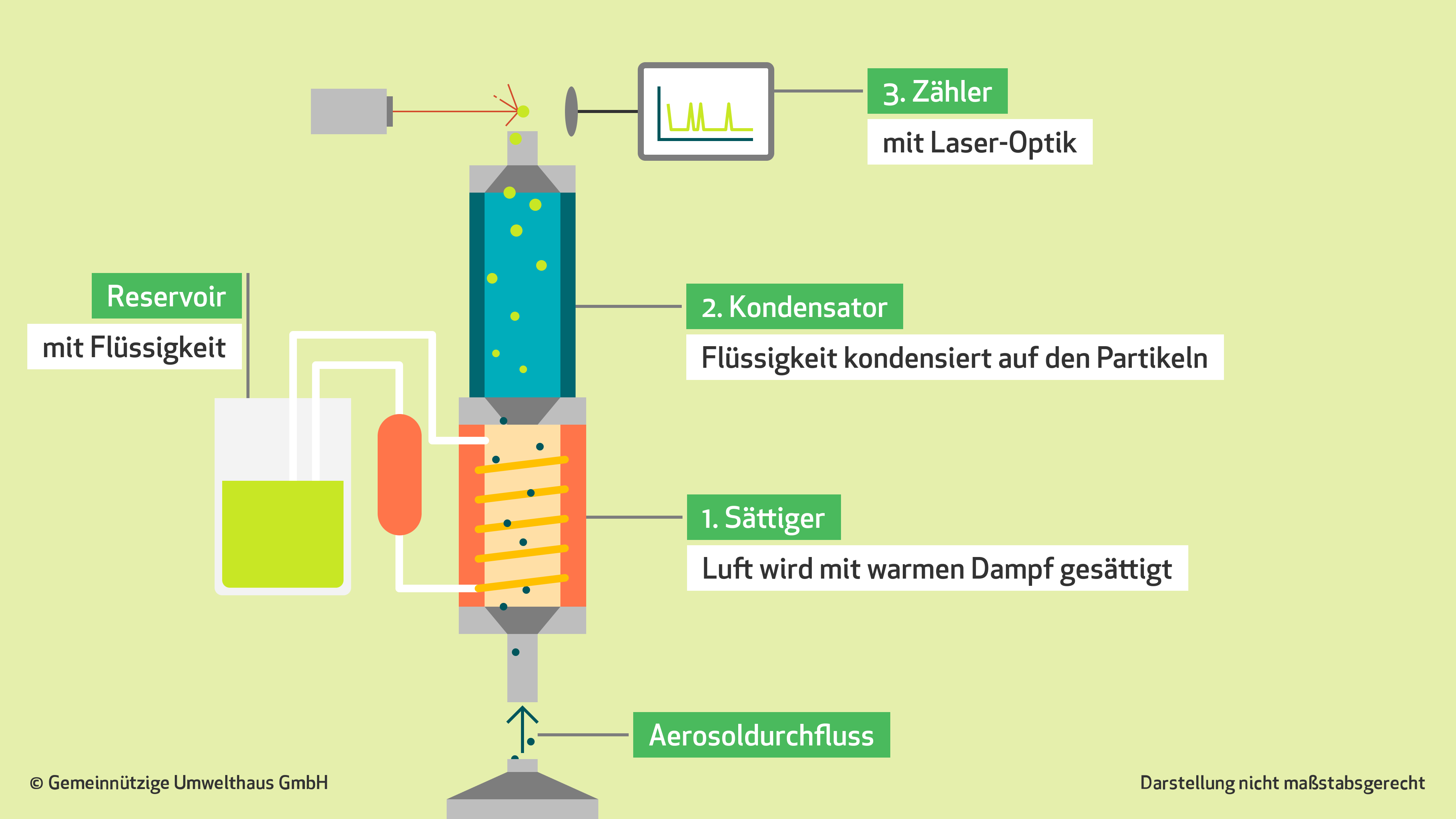

Funktionsweise einer Messstation

Ultrafeine Partikel streuen nahezu kein Licht, daher sind sie unsichtbar – auch für die Messtechnik. Es gibt unterschiedliche Messgeräte zur Charakterisierung von Ultrafeinstaub. Häufig werden sogenannte Kondensationspartikelzähler (CPC) eingesetzt. Mit ihnen kann man die Partikelanzahl bestimmen. Andere Messgeräte erlauben auch die Bestimmung der Partikelgröße und liefern somit weitere wichtige Informationen.

Schritt 1: Sättiger

Im Sättiger wird das Aerosol, bestehend aus Partikeln und Umgebungsluft (Trägergas), mit dem Dampf einer Flüssigkeit (z.B. Butanol) gesättigt. Der Luftstrom wird über einen nassen Schwamm geleitet, der eine erhöhte Temperatur besitzt, da Luft mit einer höheren Temperatur mehr Dampf aufnehmen kann.

Schritt 2: Kondensator

Der gesättigte Luftstrom wird im Kondensator wieder abgekühlt. Durch die Abkühlung sinkt die Menge des Dampfes, der von der Luft aufgenommen werden kann. Deshalb kondensiert er auf die Oberfläche der Partikel. Diese wachsen auf, bilden große Tropfen und durch den größeren Durchmesser ist es nun möglich, sie in einer Optik zu erfassen.

Schritt 3: Zähler mit Laser-Optik

Wenn ein genügend großer Tropfen den Laserstrahl durchquert, entsteht ein Streulichtimpuls, der von einem Detektor registriert wird. Mit dieser Methode können die Partikel gezählt werden.

Gesundheitliche Folgen der ultrafeinen Partikel

Ultrafeine Partikel (UFP) können aufgrund ihrer äußerst geringen Größe tiefer in die Atemwege eindringen als größere Staubpartikel. Sie gelangen bis in die Lungenbläschen, aus denen sie nicht mehr ausgeatmet werden können und treten von dort in die Blutbahn über. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Ultrafeinstaub auf den menschlichen Körper sind bisher nur unzureichend erforscht. Erste Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass UFP gesundheitlich deutlich relevanter sein könnten als größere Partikel. Da sie bis in die Lungenbläschen vordringen und die sogenannte Luft-Blut-Schranke überwinden können, haben sie potenziell Zugang zu sämtlichen Organsystemen im Körper.

Um mehr Aufschluss über die gesundheitlichen Auswirkungen ultrafeiner Partikel auf die Bevölkerung der Rhein-Main-Region zu gewinnen, wird sich SOURCE FFR Exposure & Health künftig intensiv mit dieser Fragestellung auseinandersetzen.